“新しくモノを生み出すプロデューサーに” 桝井省志教授インタヴュー

- Category

- INTERVIEWS

- Date

- 2013.06.13

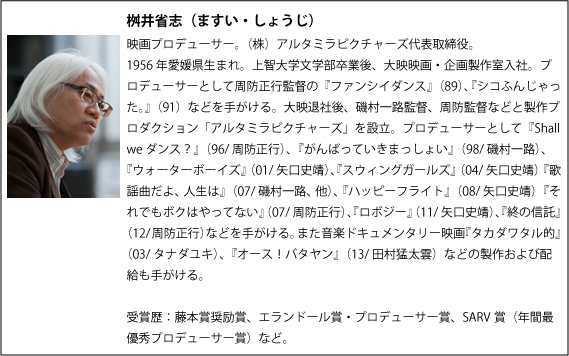

アルタミラピクチャーズ代表であり、『ロボジー』(12/矢口史靖監督)や『終の信託』(12/周防正行監督)をはじめ、作家映画と娯楽映画を往復する多くの作品を世に送り出してきたプロデューサー、桝井省志教授。これまでの経歴について、そして現在の日本映画や映画教育について、たっぷり語っていただきました。

大映での会社員時代 〜いくつもの出会い

──桝井さんはもともと大映の企画制作室にいらっしゃったとのことですが。

桝井省志 そうです。サラリーマンとして映画会社に就職した、ということです。他にはレコード会社なども受けていましたが、まあ、要するにヤクザな業界に憧れてしまったんですね(笑)。とくにその時代、映画業界に就職するなんていうのは、もう最悪の選択。親にも言えない。しかも大映は一度潰れている会社。わたしが入ったのは、徳間康快社長が倒産後引き継いだ新・大映で、新卒採用の二期生でした。80年代前半です。映画業界が、おそらく最もドン底の時代で、かろうじて唯一、日活がロマンポルノを作って気を吐いていた時代でしょうか。

東宝、東映、松竹は縁故採用だけ。門戸を開いているのは日活と大映だけでした。周防正行監督のように監督志望だったらピンク映画か日活の助監督になるか、わたしのような落ちこぼれ学生は、当時の大映のようなマイナーな映画会社に滑りこみ就職するか、そのぐらいしか映画業界に入る道はなかったんですね。

──周防監督はもともと立教大学で自主映画を撮っていましたね。

桝井 そうらしいです。当時は立教の黒沢清監督率いるパロディアス・ユニティが自主制作映画界の一世を風靡していた時代でしたが、周防監督は個人的に自主映画を撮っていたと聞いています。その後、周防監督は高橋伴明監督に弟子入り志願し、ピンク映画の助監督の仕事に就くのです。

──大映ではどのようなお仕事を?

桝井 そのころの大映本社は二十数名の小さな会社でした。当時はビデオのVHS、Betaが登場した時代だったので、大映映画の旧作をテープにコピーして、タイトルシールを貼って、それを売り歩く、つまり行商の仕事から始まりました。わたしは、映画の企画部に採用されたにもかかわらずですよ。こりゃ詐欺だろうと思いました(笑)。でも、そういう状況のなかで、日活やピンク映画の影響もあって、アダルトビデオをつくろうということになって、それが磯村一路監督や水谷俊之監督、周防正行監督など、ユニット・ファイブのメンバーと面識を持つきっかけとなったんです。ユニット・ファイブは若松孝二監督や高橋伴明監督などの助監督の仲間で結成された若手監督集団でした。わたしは磯村監督作品の大ファンだったので、ファンとして磯村監督に会って、「ぜひ将来お仕事ご一緒したいです」とラブコールを送りました。また黒沢清監督とは、当時の大映の企画部の後輩の鈴木良紀君(のちに砂本量として脚本家、監督となる。故人)が立教のパロディアス・ユニティの出身だったので彼を通じて黒沢監督を紹介していただいたのを覚えています。わたしは映画会社のなかに取り込まれてがんじがらめになっていましたが、その外では黒沢監督のように自由に映画作りをしている人たちが既成の映画界に殴りこみをかけてきた時代です。あの頃の人との出会いが大きな財産となって、今、映画製作という仕事を続けていられるのだと思っています。映画はひとりで創るものじゃない、人との出会いが非常に大切だと思いますよ。わたしは、その点恵まれていました。

──当時ディレクターズ・カンパニー(以下「ディレカン」)との交流はありましたか?

桝井 ええ。ある日、井筒和幸監督が突然、大映にやって来られました。大森一樹さんを監督にして、自分がプロデューサーをやって『犬死にせしものの墓碑銘』という原作を映画化したいと、大映に突然飛び込みで現れました。最終的には監督も井筒さんがやることになり、それが『犬死にせしもの』(86)になったわけですが、わたしは、ああ、やっと新しい映画の作り手たちと接点が持てるぞと思い、ワクワクしていました。

ディレカンは当時わたしたちの若い世代の映画人とって憧れでしたし、大きな心の拠り所でした。当時のニューウェイヴです。それに大映も新しい作家、作品を生み出そうともがき苦しんでいる時期でした。企画がスタートして完成まで4、5年かかったでしょうか。わたしにとって、企画段階からに直接携わった初の作品でした。最終的な肩書はアシスタントプロデューサーですが、主に本作りとキャスティングを、また現場では製作進行で就きました。でもね、興行は大敗。絶望的な大コケでした。2年ぐらい立ち直れませんでしたよ。あの経験は大きかったですよ。情熱、思いだけでは、映画が成功しないことを思い知らされました。

──相米慎二監督との接点はありましたか?

桝井 ええ、その後、今度は大映が『光る女』(87)の原作権を取りました。それで監督に相米さん、シナリオに田中陽造さんが決定しました。企画担当として、助監督の榎戸耕史さん、冨樫森さんたちと一緒にワサワサと何か企画準備めいたことをやっていましたね。なかなか脚本が進まなくて……。そんななか突然、相米監督が『台風クラブ』(85)を撮ってしまったんですよ。ディレカンが公募したシナリオですね。『光る女』の準備の真っ只中ですよ。突然「撮るんだ」って話になって(笑)。映画ってこんなに物事早く進むんだってびっくりしました。その後、日活本社の試写室で最初の編集ラッシュを見せてもらったら、そりゃもう素晴らしくて、感動してしまって。すごい映画だなと。ああ、映画ってのはこういうもんなんだなと思いましたね。片方で『光る女』みたいに、金も何も準備して、脚本家も立てて、お膳立てができていてもまったく進まない映画があれば、片や、ポっと突然出てきたシナリオをさっと撮って、傑作が出来上がる。映画づくりの不思議なメカニズムを垣間見ました。

独立〜アルタミラピクチャーズ設立

──やはり同世代の方々と映画をつくりたいという欲望から、独立してアルタミラピクチャーズを立ち上げたのでしょうか?

桝井 実は『シコふんじゃった。』(91)を公開した翌年でしたか、ちょうど大映がリストラを始めたんですね。希望退職を募ったので、退職金も少し割増になったのです。黒澤明監督の『まあだだよ』(93)が興行的に芳しくなく、会社は非常に厳しい状態に陥りました。会社に残っても何も先が見えない時期でした。一か八かやってみるか?! 別に将来に展望があったわけではありません。わたしにとってはそんな状況で……。それと同時に確かにその頃出会えた同世代の監督とともにこれから映画を作るんだという気持ちは強くありました。周防監督は、『変態家族 兄貴の嫁さん』(84)では一部で評価を得て、大映時代にはわたしと組んで『ファンシイダンス』(89)、『シコふんじゃった。』をつくることができましたが、まだ磯村監督と組んだ作品はまだ『あさってDANCE』(91)だけで、とにかく磯村監督の代表作を作るんだと意気込んでいました。それで磯村監督と、その助監督を経験していた周防監督と、そしてわたし、そして当時東京乾電池オフィスの社長をしていた小形雄二さんの4人で、ミニマムな映画製作会社やってみようかと……。ディレカンは個性的なスター監督たちを、たったふたりのプロデューサーだけで切り盛りしていましたが、わたしは到底そんな力量は持ち合わせていません。でもこのメンバーならなんとかなるかと。磯村監督と周防監督は、非常に考え方も似通っていたし、師弟関係というか信頼関係も非常に強かったし、東京乾電池の小形さんは乾電池の事務所にわたしのデスクをひとつ提供してくれました。なんとか会社をスタートさせることができたたのです。資本金はわたしの退職金と監督と小形さんに協力してもらい役員にもなってもらいました。

──『シコふんじゃった。』から『Shall we ダンス?』(96)への流れは?

桝井 『シコふんじゃった。』(91)でさえ、資金回収ができなかったんですよ。あれは作品として非常に高く評価されましたが、それでも上映は早く打ち切られて……。当時の大映という配給会社の弱さを痛感しました。要するにそれが、メジャーでない人たちがモノをつくったときの結果でした。だから『シコふんじゃった。』の作品的の高評価とは裏腹に、わたしや監督は興行的敗北感が強かったんです。自分たちはどんな高評価の映画をつくっても、所詮回収できないじゃないかと。そんな絶望感のなか、『Shall we ダンス?』という企画が生まれました。そしてこの企画でなんとかリベンジしたい、そんなエネルギーで溢れていました。結果的には『シコふんじゃった』で負けて良かったなと思いますよ。

独立して何年かして、磯村監督の『がんばっていきまっしょい』(98)をつくることができました。そのとき、会社をつくった目的がやっと達成できたかなと実感しました。

──独立に際してなにか参考はあったのでしょうか?

桝井 なにがなんでも「独立したい!」という人間ではなかったですから、ただね、会社で映画をやることにもう飽きてしまったというのが本音です。最終的には上司がハンコ押すか、押さないかの世界で、自分個人が全責任を負うわけじゃない。会社でつくる映画の限界が見えてしまった。それに対して伊丹プロの存在がありましたからね。伊丹プロは監督、経営者、プロデューサー、デスクと、4人だけの組織でやっていたわけです。それで大東宝と対等に組んで、ヒット作を連発していたのです。周防監督も伊丹作品のメイキングを2本やっていましたし、わたしも、プロデューサーの細越省吾さんから、大映では学べない、ロマンポルノや伊丹プロの映画づくりのノウハウを学びました。そんな流れですから、独立の一番のお手本は伊丹プロでした。伊丹プロをなぞることで、少人数で、かつクリエイティヴな映画製作集団がつくれるかもしれないと思ったんです。

──自分たちは「インディペンデント」なのだ、という意識は強くあったのでしょうか?

桝井 意識していました。独立して最初の企画である『Shall we ダンス?』は、やはり元会社への恩義もあったので、大映にオファーしたんです。それで企画開発費を前借りして映画をつくった。そんな流れがあったんですが、ただまあその次に……。次回作の話をすることになって、わたしは自分たちで金を集めますなんてことを徳間社長にエラそうに言ってしまったのです。すると社長は激怒して、つまり金集めはオレの仕事だ、お前らは黙ってモノをつくれと、そんな話になったものだから、ぼくらは別にあなたの持ち物じゃありません、独立しているので何をしようが自由ですよと。わたしは金集めも自分でしてやろうと思っていたから、せっかく独立したのだし、自分たちにはもっと全方位で可能性があるんだと、また分もわきまえないで逆らってしまったんです。若気の至りですね。社長の映画製作者としてのプライドを傷つけてしまいました。当時、自分たちは独立した、インディペンデントだという意識が強くあったんですね。しかし今にしてみれば、徳間社長こそ、金は出すが口は出さない、最後まで作り手を支え守ってくれた日本映画界を代表する映画製作者のひとりだったとつくづく思います。

ここで好きなことやらないで、いつどこでやる?

──映画専攻プロデュース領域教授のお話を最初にもらったとき、迷いなどはありましたか?

桝井 実際の撮影現場でスタッフを育てることには、多少は経験があるわけです。仕事ができない者は去れと、その理屈でやっていますから。どんどん去っていく人間がいて、それでもしがみつく人間がいる。その生き残った者と組んで仕事をする。映画の現場はハッキリしているんですね。ところが学校という組織のなかで、教師と生徒という関係になるとかなり状況は違うでしょう。これまですでに何度か、芸大に非常勤で呼んでいただいたこともありますが、その経験で言うと、なかなか学生たちの積極性が感じることができなかった。大学院の学生が映画をつくるということに、本人たちがどれだけモチべーションを持っているのか、わたしにはちょっと理解できない部分がありました。大学という組織のなかで、どういった兼ね合いで映画人を養成していくのか、そこを今探っている最中です。

でも、とにかくまず学生に言っていることは、せっかく芸大で映画を作るチャンスを掴んだのだから、わたしたちプロの半端な真似事をしないでくれ、ということ。金集めや経済的リスクを負う心配はないんだから、この場で伸び伸びとつくりたいものをつくればいい。好きなことをここでやらないで、いつどこでやれるんだと。

──映画の専門学校の多くは「就職斡旋先」の色が強い気がしますが、ここはそれともまた異なりますね。

桝井 2年生に話を聞くと、「1年のときから就活をした方がいいと新入生にはアドバイスしたい」と言っていました。それもよくわかります。だけど、とにかく、まず今は映画作りに浸ってほしい、伸び伸びとやってほしい。就職して映画の仕事を始めたら、そんな自由は与えられません。自分にとって興味のない映画を作らないといけない場合だってあるのです。だからこの2年間は、純粋に映画を追求できる、またとないチャンスなんですから。

──前任の堀越謙三さんとはどのようなお話を? 引き継いだポイントはありましたか?

桝井 ひとつだけ確認したのは、この大学院は「つくる」場であって、別に映画史を研究する場ではないということ。モノをつくることを覚えさせる、そこにこだわってくれと。この点は、今までこの大学院が貫いてきた部分だし、守らなくてはいけないでしょう。わたしも基本的には現場至上主義者だし、現場でしか映画作りは学べないと思っていますから。ただし現場は現場でも、やはりここの現場は特殊です。学校から製作費も出るし、機材もあるし、映画はすぐにでもつくれる環境にあります。本当の映画の現場ではありません。わたしがいちばん危惧するのは、じゃあここでつくるというだけで2年間終わってしまって、さて、結果いったい何を残すことができたか、ということですね。作品以外にも何かを残しなさいと、学生たちには言いました。もちろん論文のような形あるものでもいいし、何でもいい。でないと忙しい現場を切り盛りするだけで2年間が終わってしまう。どこかに就職して、この2年間を「ああ、あのときの映画作りは青春だったよね」なんて思い出話で終わらせてほしくないんです。

プロデュース領域でいえば、彼らが自分たちで企画を立ち上げる作品はオムニバス作品しかありません。これはもちろん本気でやらないといけない。あとはどうしてもサポートするポジションになるわけで、それをクリアするのはもちろん大切ですが、それ以外にも、2年間で各自テーマをみつけて、将来の武器を持つべきだと思うんです。それを実際どういうかたちで指導したらいいのか、今のわたしの課題ですね。まあ一番良いのは、自分の人生最大の映画企画を持って卒業すること。そのまますぐに実際にプロデューサーとして動ける人もいるでしょうし、それが将来の映画製作の目標になる人もいていい。言われたものだけクリアして卒業するのではなく、自分自身の映画の企画を見つけ出し、完璧なシナリオと予算表を持って卒業できるようにしてあげたいですね。

──プロデュース領域の学生は企画開発などの「製作」と、進行から雑用まで含めた現場での「制作」と、両方を担当せねばなりません。そこの難しさはあるのでしょうか?

桝井 でもそれは実際の映画の現場に入ってもそうですから。現場に労働力を提供するだけで終わる人間か、しんどい現場作業を続けながらも企画開発を考えてプロデューサーに這い上がっていく人間になるか。逆にわたしの理屈でいうと、そこを乗り越えないとどうしようもない。企画だけ考えるプロデューサーであれば、どうぞチャンスがあるならテレビ局や配給会社に就職してください。でも本当に生き残るためのプロデューサーになるのだったら、芸大の制作現場ぐらいは軽々と乗り越えて、企画を生み出すようでないと。ただしね、学校ではやはりプロデュース領域の学生が雑用係にならないように配慮は必要でしょうね。せっかく学生という身分なのに、制作会社の使い走りと同じでは学校の意味がない。現場で身体を動かしながらも自分の頭で考えられる時間を与えてあげないといけないですね。

人材の輩出

──ここにはプロデュース領域の他にも、監督をはじめさまざまな領域があります。将来一緒に仕事をできる人材がどんどん出るのが理想ですよね。

桝井 そうです。究極的にはそういった人材が出ること。とくに監督に関しては即戦力でなくとも、10年後にちゃんと映画を撮っていられる人でいいんです。多少評価されたとしても、仕事となるとまた違うメカニズムですからね。そこには能力以外の、「世渡り」という別の能力だって必要かもしれない。ひとりでも、ふたりでも、いわゆる「仕事」の現場に芸大出身者が増えて、そのなかで個性が見えてくればいいですよね。

わたしは文化庁の若手映像作家育成プロジェクトであるVIPO(映像産業振興機構)で、3年間スーパーバイザーを務めていました。監督志望の応募者 50〜60人から15人ほどを選考して、さらに5人を選び、短期間ではありますが、そこからずっとワークショップをおこない、脚本指導をして、そしてプロの現場に放り込む、というスタイルなんです。これは非常におもしろかったですよ。最終的には、スタッフ全員プロのなかにひとりだけ素人監督が入って映画をつくるわけです。だから、これは実際の映画作りに近い。若い監督が最初に現場に放り込まれれば、やはり周りはプロだらけですから。この経験は将来的に、ここの学生にもなんとかやらせてあげられたらなあと思いますよ。

──監督コース卒業生でも、いわゆる「メジャー映画第1作目」を撮る際に同じ状況を経験するわけですが、そこで大きな苦労を味わいますよね。

桝井 ええ、現実はそうですよね。スタッフが新人監督を監督として認めない、とういことだってある。まずそこから始まるわけです。それがプロの世界ですよ。でもそんな彼らに少しでも準備させてあげられるとしたら、VIPOのように、それをシステムとして用意して、「プロが教える場」として、それを経験させてあげればいいんです。現場スタッフがすべてプロ、というなかに入って、そこに経験的に無垢の監督だけ放り込んで1本つくってみるという方法論もあるような気はしますね。

──ここ数年、いわゆる「自主映画」のレベルで、ワークショップスタイルの映画制作が増えてきています。たとえば俳優のワークショップをおこない、その成果として作品をつくりましょうと……。ああいったかたちのものは、桝井さんの目にどのように映っているのでしょう?

桝井 以前VIPOで指導したことのある監督数名が参加した、そういった類の発表上映会に行ったことがあるんです。そしたら、お客さんはいっぱいなわけですよ。監督や役者の友人、家族がみんなでその発表会に参加する。これはまあ、うまいこと考えたなあと。そのときね、VIPOのプロジェクトは過保護だなと思いました。VIPOは上映会から何から、すべてお膳立てしてくれますから。でもワークショップスタイルは、参加者全員が必死に一生懸命チケットを売って、やっている。自分たちでつくった映画を、きちんと自分たちで責任持つという、当然と言えば当然の感覚がそこにはある。たしかに実際にみるまでは、ああいうものはちょっとどうなのかな〜?と思っていましたが……。上映後は自分たちでトークショーもやって、という姿など非常に清々し思いでみました。こういった類のものは増えてくるでしょうね。とくに上映活動というものに関して今の学生は非常に興味が希薄だと、京都造形大学で教えられている高橋伴明監督もおっしゃっていました。実は映画をつくった後が一番大切だし、どう見せるかということが、いちばん苦労するところなんです。まあ今年のプロデュース領域の学生たちの話を聞くと、意外にも上映活動に興味がある人がいて頼もしく感じました。

企画のプロになること

──先ほど徳間社長の話も出ていましたが、桝井さんの考えるプロデューサー像とはどのようなものでしょう?

桝井 わたしにとってはハッキリしています。いちばん必要なのは「新しくモノを生み出すことのできる人」のことです。自分自身のオリジナルな企画を持つことです。映画の企画をつくり上げるプロデューサー。お金集めの勉強を大学で中途半端にしたって、世間に出てそれがそのまま通用するものではありません。とにかく大切なのは企画のプロになること。具体的に企画を立案して、脚本作りができるプロデューサーになることです。

昨年の邦画で興行成績ベスト30のうち、原作ものではないオリジナル企画はたった数本しかありません。驚くべきことにほとんどが原作ものです。今や原作権を取ることがプロデューサーの一番の仕事になってしまいました。それを否定するわけではありません。でも、この学校で勉強する意味があるとしたら、脚本家とキャッチボールをして、とにかくオリジナルの企画を作り上げる企画開発能力を身につけることです。

いまや大手配給会社やテレビ局に所属しないプロデューサーの生きる場所は限られています。映画監督という職種だって将来危ういですよ。映画監督という名前の人間が仕事できる時代がなくなるかもしれない。今や誰が監督しているかわからない映画で日本映画は九割近く埋まっていますからね。誰が演出していても、アベレージのものでいいわけです。そこに作家性は求められていないのです。「ヘン」なものはいらない。でもわたしたちは「ヘン」なものこそこだわってつくってきた。あがいて映画をつくってきたんです。そこがなくなったら……、果たして映画の存在意義があるでしょうか。残るのは、極端に言えば作家性のある尖った自主映画と万人が楽しめる普遍的メジャーエンタテインメント、そのどちらかしかない時代になりつつあるのかもしれない……。

──その二極化はどんどん進行していますね。

桝井 わたしたちの世代は、まさにその狭間をさまよいながらやってきたと言えるかもしれません。「ヘン」な感覚 を持つ作家映画をつくりながら、それをメジャーなエンタテインメントとしても成功させたいということ……、です。しかし今はそういうあり方が難しくなっていることは事実でしょうね。だから、今こそ作家映画をがんばって応援するんだと、わたしは思っていますよ。だから監督領域の皆さんには期待しているのです。作家魂ですよ。芸大の監督はみんな偏屈だと、そう言われるぐらいでいい。黒沢監督どうぞよろしくお願いします(笑)。

──最後に新1年生、そして今後映画専攻を目指す方たちに、メッセージをお願いします。

桝井 恵まれた環境ですから、プラスになるものはどんどん吸収してほしいし、無意味だと思えば吸収しなくていい。でも今は学生の課題というより、わたし自身の課題の方が大きいですかね。いったい何を彼らに提供してあげられるのか? そこがまだハッキリとは見えていない。今年の1年生は犠牲者で申し訳ないと思うけれど(笑)、でもVIPOのときもそうでしたが、1年目の手探りのとき が、いちばん迫力があるかもしれない。わけがわからないから、必死でやるしかなかった。芸大のこの1年でわたしもどれだけ必死になれるかですね。

取材・構成:松井宏(東京芸術大学大学院映像研究科映画専攻 教育助手)

取材・構成:松井宏(東京芸術大学大学院映像研究科映画専攻 教育助手)写真:神山靖弘

-

- Category

- EVENTS

- Date

- 2026.03.08

-

- Category

- GLOBAL

- Date

- 2026.02.17

-

(日本語) OPEN THEATER 2026『小田香特集』

- Category

- EVENTS

- Date

- 2026.02.16

-

(日本語) OPEN THEATER 2026『音響技師 菊池信之の映画音響表現』

- Category

- EVENTS

- Date

- 2026.02.06